親子溝通|一起溫習沒進步? 陪讀發脾氣前4大溝通方法|KIDS N YOU

2022-11-15

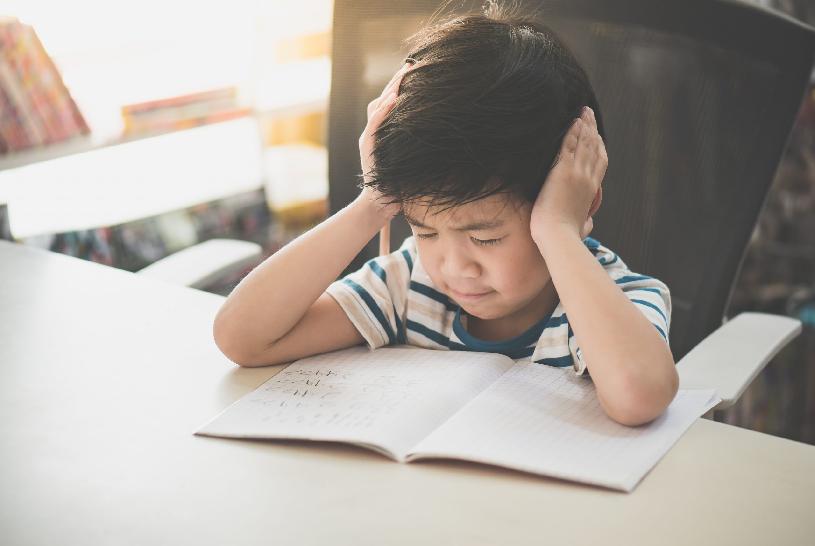

踏入11月,不少小學生都開始進入準備考試的生活模式:放學、做功課和溫習。相信家長們為幫助孩子準備考試而感到緊張,最困難的莫過於「皇帝不急太監急」的情況。今次讓分享在陪讀時大動肝火之際,家長可以用「愛的語言」(Nonviolent Communication)四步驟來跟孩子對話。

步驟1. 觀察

當孩子學習不認真時,家長們都會感到非常焦急,有時更感到生氣。在這情況下,家長難免會主觀地批評孩子的行為,例如:「你每次做功課都非常不專心啊!」若家長不想進入責備孩子的漩渦之中,就應先觀察自己當下的情緒,深呼吸冷靜一下(最難做到的部分),再嘗試觀察自己不接受孩子不當的行為,進而對孩子以「不批評、不責備、不抱怨」的說話來告訴孩子你所觀察到他不當的行為,例如:「我看到你今日在30分鐘內離開了座位八次,這讓你無法在預計的時間內完成功課!」這種事實陳述(statement of facts)的說話方式不帶任何負面情緒和評論,讓家長不責備孩子而表達了孩子不認真學習的情況。最重要的是當孩子傾聽到父母的話都不會覺得自己被批評、被責備、被冤枉,從而保持平靜的溝通氣氛。

步驟2. 感受

經過家長第一步客觀地描述事實之後,家長第二步應嘗試誠實地向孩子用具體的語言說出自己當下的感受,例如:「我當時感到很焦急和生氣。」這種在孩子面前勇敢地呈現自己感受(特別是當父母的無力感)的描述是為了與孩子建立連結的溝通橋樑,一方面可以讓孩子理解自己,另一方面可以讓他們學習關心別人和展現同理心(empathy)。

步驟3. 需要

每個人都想自己的需要被滿足到。在日常生活中,家長往往被忙碌的例行公事沖昏着頭腦,而忽略了自己的感受和需要。家長第三步應認清主導自己情緒和行為的內心需要,例如:孩子的尊重、對方的體諒和愛的安全感。接着,家長應讓孩子體會自己感受背後的真正需要,例如:「我很重視自己請假來陪伴你的時間。」 這種說法的好處不但讓家長說明自己的需要,而最重要的是釋除一些自己未被滿足時所感到的痛苦及負面影響。

步驟4. 請求

家長第四步應主動開口請孩子來滿足自己的需要,例如:「你可不可以下次在預計的時間內不離開座位,並按照計劃行程來完成功課呢?」重點是家長所提出的請求必須是明確和正向,並可以引發孩子的具體行為來回應父母的需要。

透過這四個步驟,家長一方面真誠地在孩子面前表達自己內心的感受和需要,另一方面讓孩子傾聽父母,從而鞏固親子雙方的連結,最重要的是雙方可以化解衝突,一起以保持良好的親子關係為目標。

文字及圖片獲Karen教養信箱-Karen媽媽授權轉載

KIDS N YOU成立於2019年,致力提供家長教育、選校講座及顧問服務,為家長和孩子建立成長思維和正向價值。創辦人Karen為資深認證家長導師,香港教育領導協會 (HKAEL) 專業夥伴。

其他閱讀: