親子溝通│家長做「三多」 培養自信和樂於溝通的孩子│香港保護兒童會

2021-04-21

生活是語言的泉源及發展基礎

語言是從自然環境中潛移默化地學習得來。幼兒在學校透過多元化的活動,獲得不同說話表達的機會,從而建立語文能力的基礎。但幼兒的語言發展其實並非獨立運作,而是透過互相影響,並與認知、情意與群性發展等息息相關。學前兒童語言教育家祝士媛指出︰「生活是語言的泉源,有了豐富的生活,才能有豐富的語言。」[1]

多點耐心、鼓勵與肯定 建立孩子說話的自信心

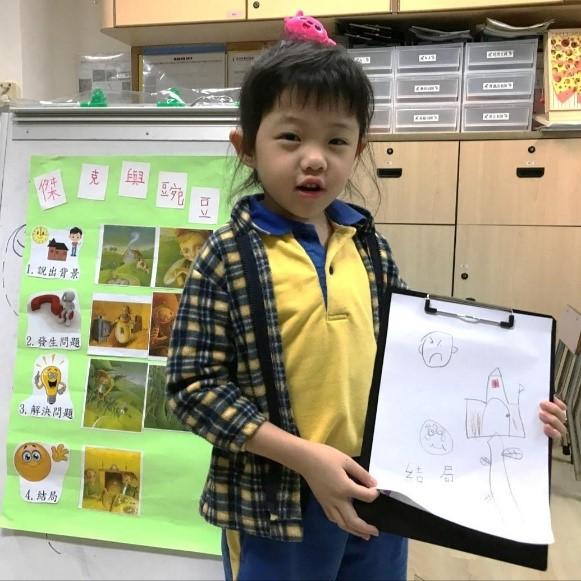

「小組討論」能激發幼兒說話的動機,更能讓他們學習聆聽及接受別人的意見。「如果我係傑克,我就唔會偷金蛋啦!」「係囉,佢可以問吓巨人先。」而「匯報」則能促進幼兒的說話組織能力及演說的自信心,亦令他們感受到別人的鼓勵與肯定。此外,在語言交流的過程中,幼兒往往需要時間去理解別人的說話和整合語句,因此當幼兒未能即時作出回應時,家長應保持耐心,讓幼兒有多一點時間作出思考。家長的耐心聆聽並給予鼓勵與肯定,可以培養出幼兒說話的自信心。

運用故事讓孩子發揮創意 提升他們語言的組織能力

「我哋種唔種到好似傑克嗰棵大樹啊?」「有咁大棵樹就可以爬上學校屋頂啦!」幼兒與生俱來擁有無限的創意,創意也是批判思維的發展基礎,而語言正是我們表達自己想法、提出問題、收集意見的關鍵元素。學校正正提供不同的機會讓幼兒在說故事時發揮創意,透過把故事改寫,甚至創作全新的故事,來提升他們語言的組織能力。

孩子在被接納的環境下成長 才有繼續學習和表達的動力

有時候,幼兒會發表很多天馬行空的想法,家長不妨多聆聽、多理解和多提問。當幼兒表達的意思不清晰或句子不完整時,家長可以將幼兒的說話加以修正,並鼓勵幼兒重新再說一遍。當幼兒在一個被接納的環境下成長,才有繼續學習和表達的動力。

將語言應用於社交生活 在日常生活中學習表達情緒

幼兒可在與同伴相處時和在老師的引導下,運用語言作簡單的協商來解決社交上的問題。正如維高斯基所提出,幼兒可透過與別人的交流、溝通與合作,並與老師及同儕的社會性互動,讓他們累積語言學習的經驗,從而提升其語言能力。[2]

此外,幼兒可藉著閱讀故事或生活的經驗去認識不同情緒,從而學習表達感受及面對不同的情緒需要。家長在日常生活中應多與子女交流,給予空間讓幼兒表達情緒,既能提升他們的聆聽及說話能力,又可加強親子關係。

為孩子營造自然表達的機會 讓他們探索及發展潛能

每位幼兒都是獨特的,我們應了解他們的喜好和不同發展階段。而學校和家長亦擔當著非常重要的角色,我們需要在日常生活中努力為幼兒營造自然表達的機會,讓幼兒不斷探索和發展自己的潛能,共同培養他們成為自信、主動和樂於溝通的好孩子。

[1]黃瑞琴(1997)《幼兒的語文經驗》,台北,五南圖書出版有限公司。

[2]王瓊珠(2010)《故事結構教學與分享閱讀(第二版)》,台北,心理出版社股份有限公司。

作者︰香港保護兒童會 賽馬會學心幼兒學校劉婉霞校長

其他閱讀: